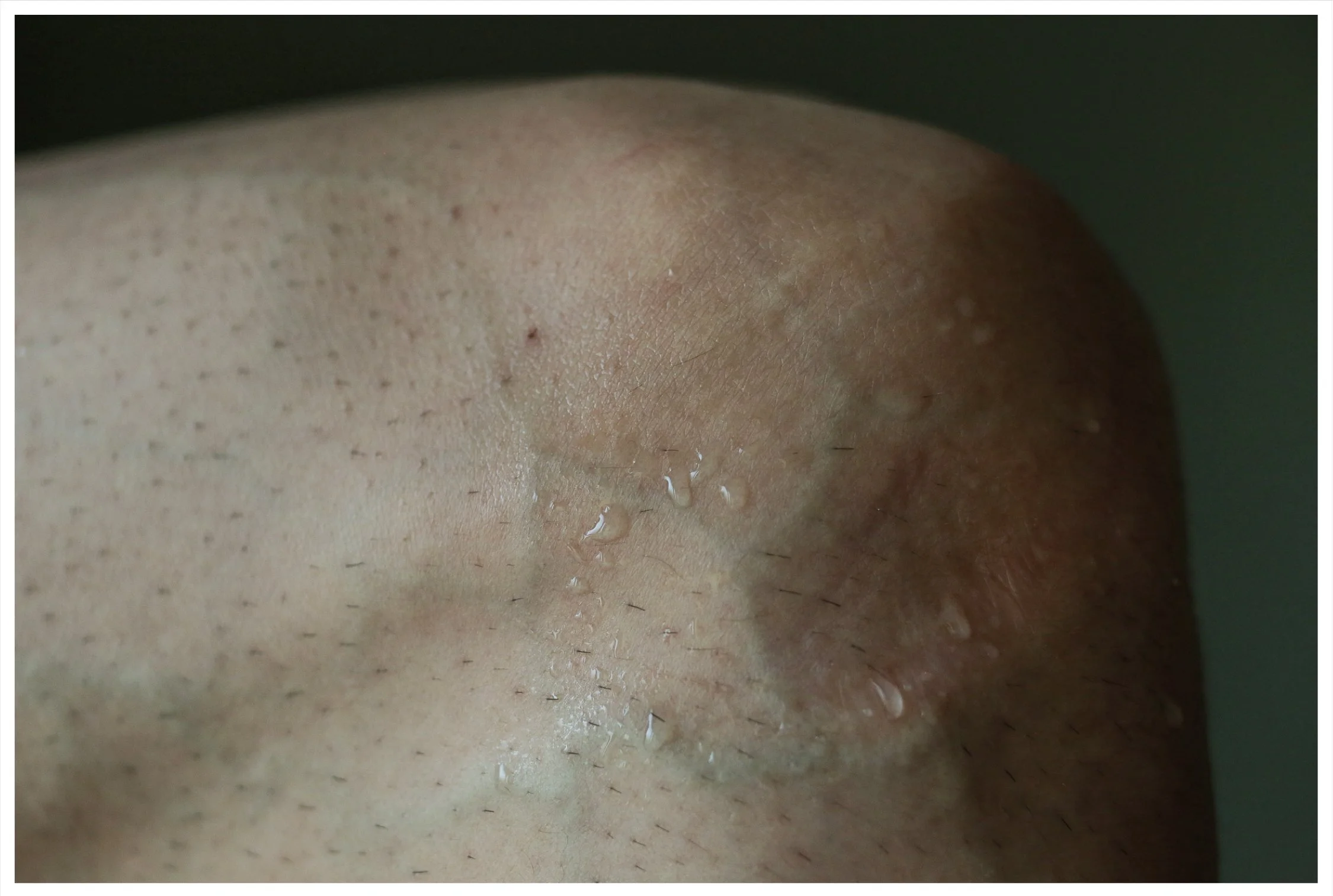

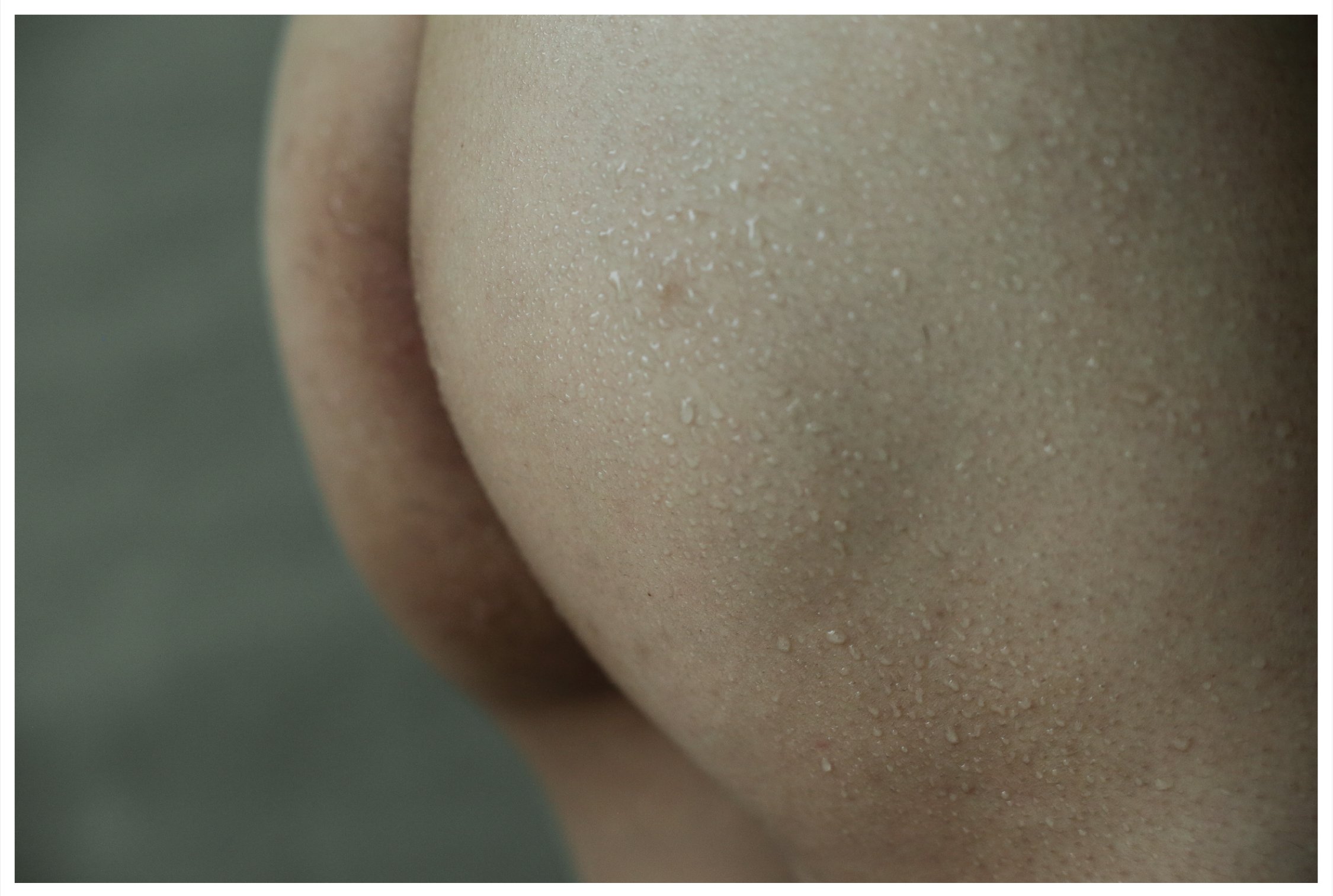

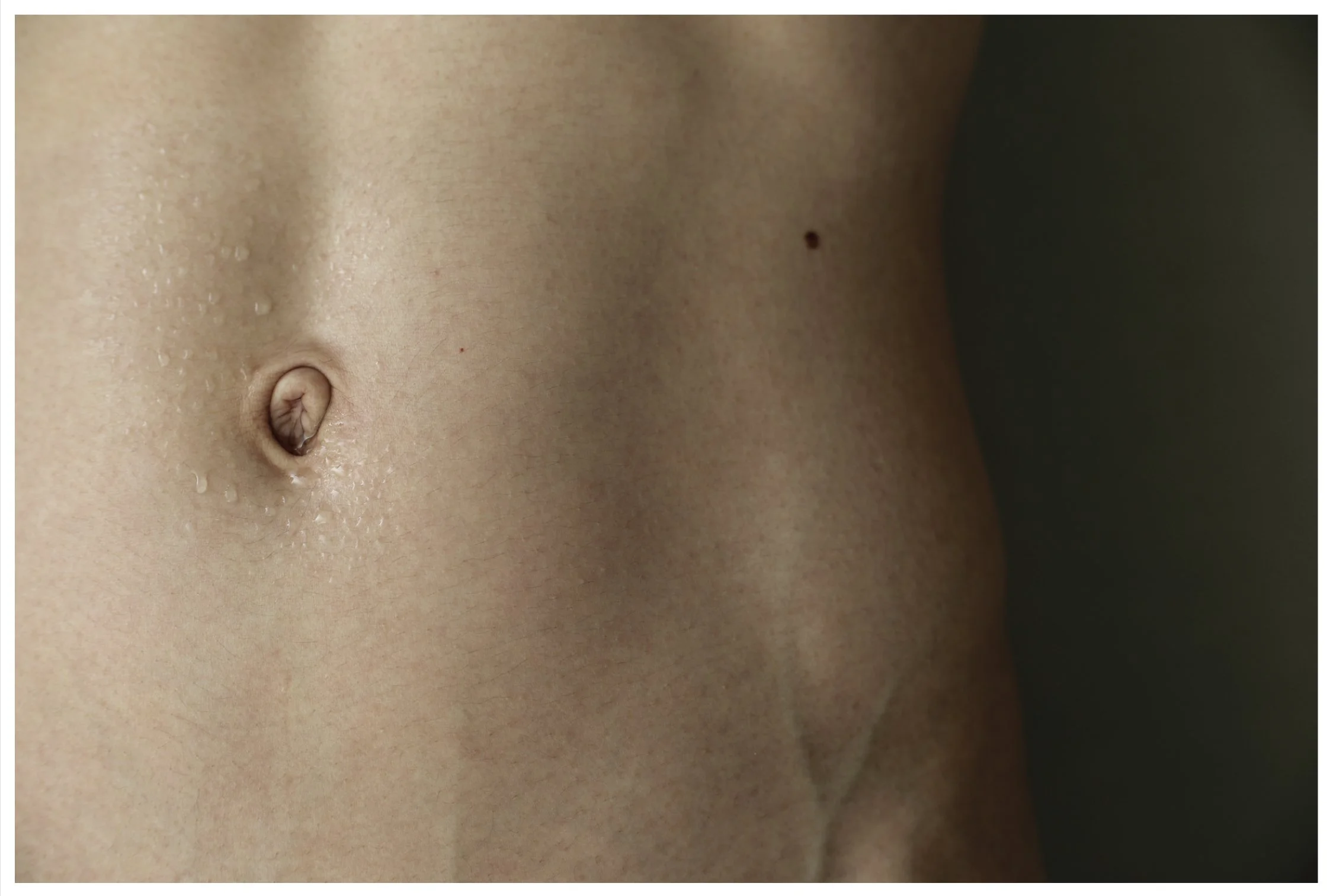

この「社会」の中で日常を生きている限り、私たちは存在そのものが「あり、かつ、あらぬ」ものだということを感覚から知っている。写真はその時、絶対的リアリティーとしてその存在そのものを存在たらしめるものとして存在する。なぜなら写真は何か目の前にあるものを写したのであって、何も写っていないという写真はないという宿命からは逃れられない。私は自分自身が写真上に存在として立ち現れた時、 主体が客体に変わることで「あり、かつ、あらぬ」ということを強く意識させられる。それは他の何かを写した時とは比べようもないほど強いものとして表現される。自己像幻視というのは感覚として知っている「あり、かつ、あらぬ」ということを具体的に示す術となる。それは要するに、写真は「ある」ということを明示すると同時に、「あらぬ」ということを暗に示しているのである。その「あらぬ」ということに写真の本性があるように思う。